一支勾勒眉角的笔,一袭染尽红尘的衣,一段戏腔婉转的唱,一首经典流传的曲,这就是京剧,拥有两百多年历史的国之精粹。当国粹的年轻受众在逐渐减少,传承与推陈出新就成为了弘扬传统文化的必由之路。北京爱迪学校国际初中9年级的赵斌迪就是京剧的传承者之一。

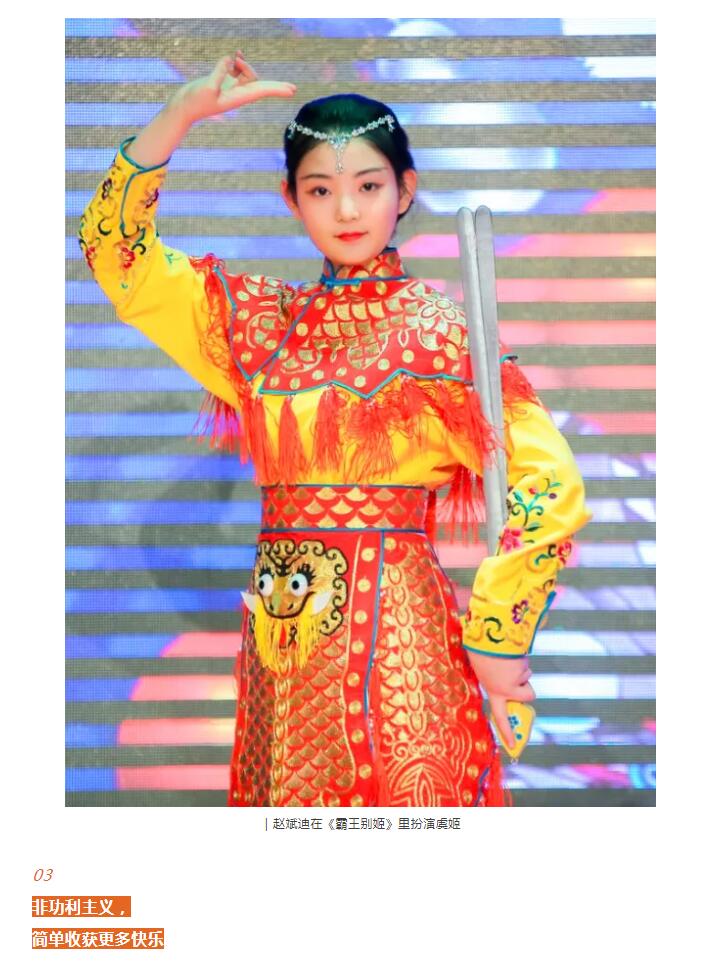

当这个十四岁的女孩扮上了花旦的相,她便不再是赵斌迪,而转身化为《霸王别姬》里宁为玉碎的虞姬,亦或是《锁麟囊》里命途多舛的薛湘灵,亦或是《天女散花》里襟飘带舞的仙女,举手投足间京韵传神——女子仿若画中来。

追溯起来,外公和外婆可能是小斌迪最初的京剧“启蒙者”。她清晰地记得小时候看到两位老人经常守在电视机前,聚精会神地观看中央11频道播放的戏曲选段。那时的她还不懂京剧对两位老人家而言意味着什么,现在回忆起来,她觉得看戏给他们带来的是“心流”时刻的满足感。她在学习京剧的过程中常常有此感受,那是能够做自己热爱的事情才会有的,全然沉浸的快乐。

在后来深入的学习中,赵斌迪很感谢爱迪学校艺术中心的京剧导师王力老师和京剧选修课、京剧社团的同学们,她们是她一路坚持京剧学习的好导师、好伙伴。完全不枯燥的课堂让赵斌迪和同学们沉浸其中。课堂开始时,他们用多变的唱腔向王力老师问好,这种幽默的方式让原本因反复练习而略显辛苦的京剧课堂立马变得生动起来。

从小学到初中,赵斌迪参与的每节京剧课、每场演出、每次比赛都有王力老师的身影,她们亦师亦友,交流快乐与烦恼,毫无代沟。在刚拿到新剧本之前,王老师并不急于教授唱腔和身段,而是先给同学们讲解剧本背后的故事,让同学们真正走进剧本之中,体会剧情的百转千回。

回头看,这些记忆中的点点滴滴串联成了赵斌迪的京剧之路,自相遇之初,就已结下不解之缘。

其实赵斌迪从小的爱好也不少,京剧是一直坚持下来的兴趣。在学习京剧的同时,赵斌迪也选修了民族舞,拉丁舞和钢琴也是她曾经的选修课程,虽然这些爱好没有一直坚持,但都培养了斌迪对音乐的感知、对节奏分寸的掌握、对舞蹈动作的记忆、对身体柔韧性的锻炼,也为她学习京剧提供了养分。

京剧的学习过程,对赵斌迪而言,一直都有新挑战,也意味着有很多机会可以get新技能。在《霸王别姬》的表演中,她体会到使用好道具是一件不容易的事情。在演出之前,她可以用扇子替代道具剑或者空手进行排练,但在接近演出时的排练中,需要将道具剑拿在手里,边舞边唱,这十分考验演员的功力,无数次的练习才能带来几近完美的表现。

一句一句跟唱,一段一段模仿,一颦一笑皆是戏。赵斌迪知道,身段、唱腔、面部神态、眼神及眼睛灵活度的掌握皆是京剧表演的关键因素,只有互相配合才能表现得更好。“要是身段没有特别的韵味,只是唱得很好,在舞台上面就不是那么完美,但是如果说你跳得很好,但是唱得又差强人意,可能表演还是会有一些欠缺。只有基本功扎实,才能进入角色,分享人物的喜怒哀乐。”赵斌迪谈到自己学习中的感悟。

京剧走进赵斌迪的生活,见证了她从小小少年到亭亭玉立的重要时期,如今的她温和而又自信,已然变成了京剧非物质文化遗产的传播者。

对于很多孩子都不愿提及的过年饭桌上“表演节目”环节,赵斌迪大方地笑着说:“并没有觉得家人让自己表演京剧有什么心理负担,因为京剧本身就是一种表演艺术,我很乐意为家里人带来一场表演,这是一条‘科普’途径。那么美好的国粹不应该被冷落,而是需要被更多的了解和更好地传承。” 谈到京剧的赵斌迪就像个小老师,兴奋地鼓励大家去尝试京剧表演,她说即使没有学过也可以体会到其中的乐趣。